Personal del área de Espacios Verdes del municipio trabajó en la mañana de este Miércoles en el corte de pastos y acondicionamiento de la rambla de la Avenida Saavedra.

Personal del área de Espacios Verdes del municipio trabajó en la mañana de este Miércoles en el corte de pastos y acondicionamiento de la rambla de la Avenida Saavedra.

La última actualización de perspectivas agroclimáticas al 27 de marzo de 2024, arroja luz sobre las fluctuantes condiciones climáticas que enfrenta el sector agrícola en vastas regiones de América del Sur. Con vientos del trópico soplando con moderada intensidad, se anticipan condiciones templadas en la mayor parte del área agrícola, con la notable excepción del extremo norte, que enfrentará fuertes calores.

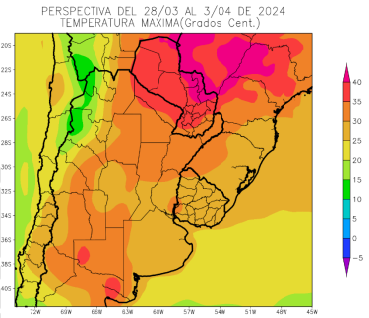

Las temperaturas máximas superarán los 30°C en zonas del este del NOA, gran parte de Cuyo, y otras regiones, con áreas específicas experimentando temperaturas aún más elevadas, superando los 35 y 40°C. Contrastantemente, el oeste del NOA y el norte de Cuyo verán máximas inferiores a 25°C, lo que destaca la variabilidad climática extrema.

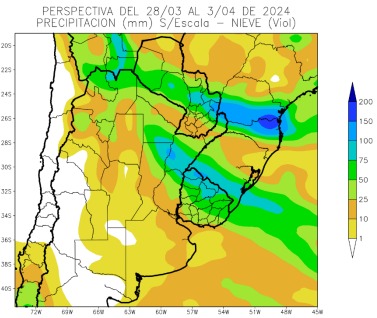

La semana también verá el avance de un Frente de Pampero, que traerá tormentas tempranas y lluvias abundantes a áreas del norte y centro-este agrícola, mientras otras regiones recibirán aportes moderados a escasos de precipitaciones. Este fenómeno enfatiza la importancia de la planificación y gestión de recursos hídricos para el sector.

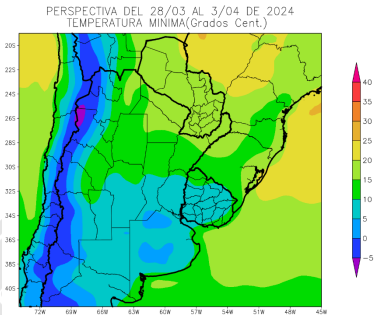

Adicionalmente, la llegada de vientos del sur marcará una caída en las temperaturas mínimas, generando heladas generales en zonas serranas, y potenciales heladas localizadas en áreas de Buenos Aires. Esto subraya la necesidad de estrategias de protección de cultivos frente a temperaturas extremas.

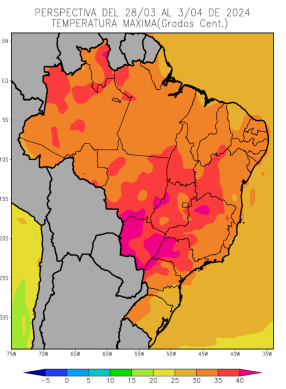

En Brasil, la perspectiva comienza con temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, con registros intensos en Mato Grosso do Sul y otras regiones del Cerrado. Precipitaciones abundantes se esperan sobre gran parte del área agrícola brasileña, aunque algunas zonas del Cerrado y el sur de Bahía verán precipitaciones escasas, resaltando la variabilidad climática dentro del país.

La entrada moderada de vientos del sur hacia el final de la perspectiva moderará las temperaturas en el sur y el centro del Litoral Atlántico de Brasil, mientras el resto experimentará temperaturas normales a superiores a lo normal.

Esta información climática es crucial para los productores agrícolas y el sector agropecuario en su conjunto, permitiéndoles ajustar sus estrategias de siembra, irrigación, y protección de cultivos. La variabilidad climática presentada subraya la importancia de la adaptación y la resiliencia en el sector agropecuario frente a los desafíos climáticos emergentes.

El informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, correspondiente a la semana comprendida entre el 20 y 26 de marzo de 2024, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, destaca el grado de deterioro que han sufrido los maizales de segunda por el ataque de la chicharrita del maíz.

Como consecuencia de las labores de seguimiento, control y evaluación efectuadas en los distintos departamentos del centro – norte de la provincia de Santa Fe, se observó que como mínimo, un 72 % de los lotes presentaron marcados e importantes grados de afectación, entre el 48 al 50 %, indicó el informa de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Por lo que se seguirían llevando a cabo diariamente dichas tareas, para una real cuantificación del impacto sufrido por los maizales, ante la presencia de (Spiroplasma kunkelii), su vector la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis), indica la entidad.

Maíz temprano

Período con condiciones estables, menores porcentajes de humedad ambiente que incidieron directamente en el ritmo de recolección del maíz temprano en el SEA.

La cosecha avanzó progresivamente con el transcurso de los días en todos los departamentos del centro norte santafesino.

En el sector norte, los rendimientos promedios mínimos obtenidos oscilaron desde 45 a 47 qq/ha, con máximos de 60 a 63 qq/ha y en lotes puntuales se lograron 65 qq/ha. Grado de avance 98 %, sin movimiento.

En el sector centro, los rendimientos promedios mínimos obtenidos variaron desde 50 a 57 qq/ha, con máximos de 80 a 90 qq/ha y en lotes puntuales se contabilizaron 100 qq/ha. Grado de avance 70 %, con 14 puntos de adelanto semanal.

En el sector sur, los rendimientos promedios mínimos obtenidos fueron desde 65 a 70 qq/ha, con máximos de 85 a 100 qq/ha y en lotes puntuales se alcanzaron 115 qq/ha. Grado de avance 40 %, con 25 puntos de adelanto semanal. Los valores del contenido de humedad en los granos, oscilaron desde 14 – 16 hasta el 18 %.

Soja temprana

Sin inconvenientes, ni problemas en la evolución de los cultivares de soja temprana, se los encontró cursando las etapas finales de los estados reproductivos, con buena disponibilidad de agua útil en los suelos que posibilitaron un buen llenado de grano. Situación que fortaleció las expectativas sobre los futuros resultados que se lograrían.

El 90 % de los lotes se mostraron en estados buenos, muy buenos y excelentes.

El 10 % restante del área implantada, reflejó cierto impacto por la ausencia de precipitaciones y el elevado régimen térmico, durante 10 a 12 días a lo largo del ciclo.

Algodón

La secuencia de las precipitaciones de los últimos cuarenta días, permitió que los algodonales se recuperaran. Se los observó en general, en estados bueno a muy bueno y particularmente de regular a malo, en parcelas que por su ubicación, fueron afectadas por el estrés hídrico o térmico ocurrido.

También permitieron la aparición y desarrollo de malezas, las que traerían inconvenientes en el futuro proceso de recolección.

Soja tardía

Los cultivares de soja tardía (de segunda), se encontraron atravesando normalmente los períodos de desarrollo vegetativo, floración e inicio de fructificación, por lo que el 80 % de los sojales se mostró en condiciones buenas, muy buenas o excelentes.

El 18 % del área implantada, presentó estado regular, con secuelas por la ausencia de precipitaciones y el elevado régimen térmico durante un período de 10 a 12 días y el 2 % restante, malo.

Los mismos giraron en torno a pedido de modificaciones de medidas mantenidas por el actual gobierno; planteos de defensa de las economías regionales; advertencias respecto de la fuerte presión impositiva; problemas de ciertas producciones alejadas de puertos que sufren altos costos de la logística; elevado precio de la vacuna contra la aftosa; entre otros que estamos trabajando.

En este contexto, la Mesa sostiene » hemos decidido reiterar el pedido de audiencia al presidente del Banco Central (BCRA), ante la falta de respuestas a lo solicitado hace ya más de tres meses, por el recargo en la tasa a los productores de trigo y soja con más del 5 % de existencias dada las necesidades crediticias ante la próxima campaña 24/25 2.

» También con respecto al anuncio de facilidades para la importación de alimentos, como advertimos oportunamente, vemos en esta medida el riesgo de que, si no hay igualdad de condiciones para la producción local, genera un riesgo muy importante para las mismas, tanto por la alta carga impositiva como por los costos que genera la inflación, especialmente en las economías regionales por su estructura de costos».

En los temas impositivos, la Mesa afirma que sigue advirtiendo el severo perjuicio que generan los aumentos desmedidos de impuestos y la creación de tasas en varios distritos del país, que suman a la alta carga fiscal, los riesgos de caer en una doble imposición; tan solo con el fin de recaudar más y no racionalizar el gasto o brindar mejores servicios. Se reitera en esto el llamamiento a los legisladores tanto nacionales, como provinciales y municipales, que son quienes aprueban estas medidas con su voto.

En este marco, la alta carga impositiva, que se lleva el 65 % de la renta en general y aún más en ciertas producciones, significa un importante aumento en los costos de producción, no sólo por los aumentos en los combustibles (que tienen un 47 % de impuestos), de la logística, y ahora por el Impuesto país, aplicado a los insumos dolarizados.

Gran parte de las producciones y en especial de las economías regionales, pasan por una situación crítica. Ante esta situación, es importante tomar medidas urgentes de tipo fiscal y, por ejemplo, como señal y estímulo para la próxima cosecha, la de anunciar ya una baja en los Derechos de Exportación, que promovería y daría la previsibilidad que incentive la producción y en consecuencia la economía del país. Si bien esto es importante para todas las producciones, en el caso de muchas economías regionales que vienen con situación complicada y que además se basan en cultivos perennes, hacen imprescindible y urgente dar señales sobre el futuro de estas. En este punto, es importante leyes que generen previsibilidad para promover el desarrollo económico, como serían la reforma laboral (poniendo límites a los costos de litigación), ley de Semillas (debidamente consensuada por las partes, donde se observe el reconocimiento de la propiedad intelectual como asimismo el derecho al uso propio del pequeño productor) y la Ley de Fomento a las Inversiones Agroindustriales (donde se prevé la amortización acelerada de inversiones, y la doble desgravación impositiva al uso de insumos como fertilizantes y semillas fiscalizadas).

En el inicio de la Campaña de Vacunación de la Fiebre Aftosa, se presenta la preocupación por el alto costo de la vacuna, y particularmente en referencia a países limítrofes, por lo que se planteará este tema a los organismos de control para conocer los detalles de los mismos. Abrimos un período de consulta dentro de las entidades sobre el costo de la vacuna.

Además, » hemos recibido la preocupación de aquellas zonas alejadas a los puertos, donde los altos costos de la logística hacen prohibitiva la producción. Se hicieron planteos en cuanto a dar valor agregado a la producción primaria en sus puntos de origen, para lo cual se estudiarán temas vinculados a la inversión en biocombustibles y otros procesos que promuevan de agregado de valor, como así también la de plantear la necesidad de realizar o de mejorar las obras de infraestructura tanto ferroviaria, como vial y portuaria».

En este sentido, se destacó el potencial de las Economías Regionales y las inversiones en agregado de valor, para el arraigo rural y la generación de trabajo y empleos genuinos, en síntesis, para lograr un desarrollo económico sustentable y federal, de los pueblos del interior.

También en la reunión coincidimos que gran parte de estos puntos podían ser parte del PACTO DEL 25 DE MAYO al que convocó el Gobierno a fin de reconstituir las Bases de la Argentina.

El mercado agrícola se encuentra a la expectativa de dos informes clave que determinarán el rumbo de los precios para soja, maíz y trigo en Rosario. La llegada de la nueva cosecha de maíz ha ejercido una presión a la baja en los precios, mientras que en Chicago, el trigo ha mostrado un desempeño mixto y los granos gruesos han experimentado caídas.

En el mercado local, la sesión para la soja arrancó con la mira en valores cercanos a los $245.000, pero las transacciones finalmente se establecieron en un promedio de $240.000. El maíz, por otro lado, inició con expectativas de $145.000 pero cerró a $142.000. El trigo mantuvo un perfil bajo, con precios en $172.000.

A nivel internacional, los ojos están puestos en Chicago, donde el trigo terminó en terreno mixto y los granos gruesos registraron bajas. Estos movimientos son anticipatorios a los informes del USDA que se publicarán este jueves, especialmente informes de existencias trimestrales, los cuales son decisivos para el ajuste de posiciones por parte de los operadores.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señala que tanto la soja como el maíz anotaron pérdidas, evidenciando la incertidumbre y preparación del mercado ante la publicación de datos significativos por el USDA. Este escenario destaca la influencia de los informes agrícolas en las decisiones de los inversionistas y productores, marcando un momento crucial para el sector agrícola en Argentina y en el mercado global.

Los Bancos atenderán al público de 10 a 15 hs.

El nuevo horario se implementará a partir del 3 de Abril.

De la granja al fuego, el primer supresor de incendios a base de soja, SoyFoam, desarrollado por Cross Plains Solutions, ha alcanzado la escala comercial gracias a la financiación de agricultores de soja estadounidenses. Este producto representa una alternativa más segura y ecológica a las espumas convencionales, destacándose por no contener PFAS ni otros químicos permanentes.

Alan Snipes, socio director de Cross Plains Solutions, destaca que SoyFoam es «más seguro que cualquier otro producto disponible en el mercado«, habiendo obtenido la certificación Green Screen Gold. Este reconocimiento subraya la ausencia de químicos dañinos en su composición, un aspecto crucial dado los riesgos para la salud enfrentados por los bomberos al usar espumas convencionales.

Neal Bredehoeft del United Soybean Board, resalta las consecuencias fatales que los químicos en espumas tradicionales han tenido para los bomberos, reforzando la importancia de este nuevo desarrollo. Por otro lado, Dave Garlie, quien participó en el desarrollo de SoyFoam, asegura que el producto no solo es amigable con el medio ambiente sino que también se degrada rápidamente sin dejar huella ambiental.

En cuanto al costo, Snipes asegura que SoyFoam es competitivo en precio respecto a las alternativas convencionales, ofreciendo una solución sostenible al ser elaborado con un 50% de harina de soja. Esto abre una nueva oportunidad de mercado para la soja, especialmente considerando la expansión del procesamiento de soja y la necesidad de encontrar usos para el excedente de harina.

David Struck, presidente del Consejo de Investigación y Promoción de la Soja de Dakota del Sur, ve en este producto una oportunidad para utilizar el excedente de harina generado por la producción de energías renovables y biocombustibles. La financiación de la investigación y desarrollo de SoyFoam por parte de los agricultores de soja, a través del cheque de soja, enfatiza el compromiso del sector con la innovación y la sostenibilidad.

Premier Polymers, ubicado en Dalton, Georgia, será el encargado de fabricar SoyFoam. Scott Hanson, su director comercial, señala un cambio en la industria hacia productos de base biológica, y la motivación de la empresa por participar en iniciativas que promuevan la separación de PFAS.

SoyFoam no solo representa una innovación tecnológica sino también un triunfo para la sostenibilidad, marcando el camino hacia soluciones más seguras y respetuosas con el medio ambiente en la lucha contra incendios.

Se dio a conocer el índice de pobreza en Argentina en el segundo semestre de 2023.

La pobreza subió al 41,7% a fines del 2023 y afectaba a 19,5 millones de personas, según el INDEC. En tanto, en el conurbano el índice alcanzó el 45,5%.

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 31,8%.

Dentro de este conjunto se distingue un 8,7% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 11,9% de las personas.

Con respecto al primer semestre de 2023, la incidencia de la pobreza registró un aumento tanto en los hogares como en las personas, de 2,2 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente.

En el caso de la indigencia, mostró un aumento de 1,9 puntos en los hogares y de 2,6 en las personas.

A nivel regional se observó un aumento de la pobreza y la indigencia en todos lados.

Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la línea de pobreza se encuentran 3.193.297 hogares, que incluyen a 12.300.481 personas; y, dentro de ese conjunto, 869.821 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa 3.520.174 personas indigentes.

Según el INDEC, se evidenció que en promedio «el ingreso total familiar aumentó 69%» y «las canastas regionales promedio aumentaron 81,6% (Canasta Básica Alimentaria) y 75,8% (Canasta Básica Total)».

La cantidad de chicos de 0 a 14 años en la pobreza llegó a un 58,4%, lo que implica que en todo el territorio nacional hay 6,5 millones de chicos pobres.

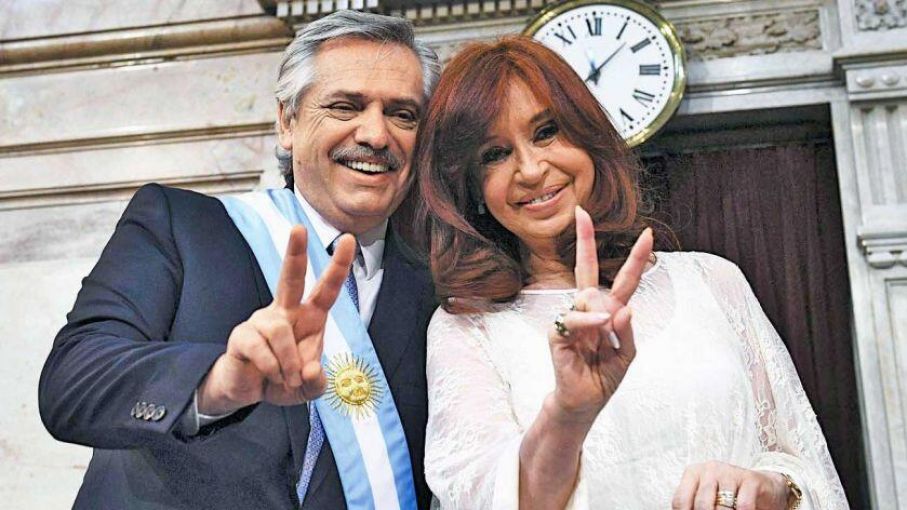

Son 500.000 más que un año atrás. y casi 750.000 más que cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner reemplazaron a Macri.

El empobrecimiento de la población subió a pesar de una mayor cantidad de controles de precios, el aumento de los planes sociales, nuevas moratorias jubilatorias, un tipo de cambio atrasado y servicios públicos completamente subsidiados.

A esto se sumó, una fuerte emisión de moneda para sostener artificialmente el consumo. Todo eso no logró evitar la caída de los ingresos de los trabajadores en medio de una inflación galopante que terminó triplicándose en el último año de gobierno (fue de 211,4%).

A fines de 2022, un trabajo de la UCA y la UBA calculaba que este nuevo fenómeno alcanzaba al 27,3% de los ocupados.

Ese estudio indicó además que los ocupados en hogares perceptores de política social pasaron de 3,8% en 2003 a 19,3% en 2022. Es otro indicio del ajuste que se profundizó sobre los ingresos.

En 2023, los sueldos -según el índice Salarios del Indec- tuvieron un año malo. Los trabajadores públicos reflejaron una caída real de 20,2%; los privados, una del 14,7%, y los trabajadores informales, una del 31%.

El desempleo bajó 5,7%. Sin embargo, el empleo que creció es el precario; cambió en su composición: avanzó el público y cuentapropista, pero se mantuvo estancado -desde 2011- el formal privado.

El deterioro de la economía y el avance de la inflación que erosionó el poder de compra de los salarios a lo largo del año pasado provocó un avance de los números de pobreza.

Un año atrás, un 39,2% de las personas era considerada pobre en la Argentina y un 8,1%, indigente. Y hace seis meses esas cifras ya habían escalado hasta 40,1% y 9,3 por ciento. En definitiva, el avance de la indigencia fue más rápido: de un año a otro la pobreza creció 2,5 puntos porcentuales y la indigencia, 3,8 puntos.

El empeoramiento de los indicadores sociales se dio en paralelo con números favorables en los porcentajes de desempleo, lo que da cuenta de que el fenómeno está más explicado por la marcada caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. La inflación cerró el 2023 en 211,4 por ciento, la cifra interanual más alta en tres décadas.

En detalle, el informe del organismo estadístico mostró que la última foto de 2023 dejó ver que en los 31 conglomerados urbanos contemplados por la medición oficial, unas 12,3 millones vivían bajo condición de pobreza y 3,5 millones, en indigencia. Al hacer una proyección desde ese muestreo de centros urbanos hacia la totalidad de la población la cantidad de personas afectadas sube a 19,4 millones y 5,5 millones.

La escalada más pronunciada en la tasa de indigencia en comparación con la de la pobreza responde a lo que se conoce como las «brechas», esto es, qué tan lejos quedaron los hogares pobres e indigentes de superar ese umbral. En el segundo semestre del año, por ejemplo, en promedio las familias pobres tuvieron ingresos un 32,8% más bajos de lo que necesitaban para no ser pobres. Y los hogares indigentes tuvieron remuneraciones un 39,2% inferiores a lo que requerían para no serlo.

Más allá del declive sostenido del año pasado -y de los últimos años, ya que la tasa de pobreza era de 25,7% hace seis años-, sobre el cierre del 2023 hubo un impacto adicional en las condiciones de vida de la población por las medidas iniciales del gobierno de Javier Milei, que propició una devaluación del tipo de cambio y la liberación de precios reprimidos, que hizo que la inflación en diciembre fuera de 25,5%.

Esto representó una caída real del salario -en un solo mes- de 11,5% para los trabajadores del sector privado y de casi 16% para los públicos, según estimaciones de la CTA Autónoma en base a datos oficiales.

En ese contexto, los efectos del plan económico inicial del gobierno libertario podrían implicar un impacto mayor sobre los indicadores sociales en los próximos meses. El próximo dato oficial, que contemplará la situación hasta mitad de año, se conocerá en septiembre.

Algunas estimaciones privadas ya empezaron a ponerle números a esa presunción de números más alto de pobreza e indigencia en el inicio del 2024.

Una proyección que hace el economista Martín González Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) planteó, usando como semestre de referencia septiembre de 2023 y febrero de 2024, que hubo un marcado deterioro en la incidencia de la pobreza.

La Canasta Básica Total promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $153.112 por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 213 por ciento.

Para el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 171,1 por ciento. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la EPH del tercer y cuarto trimestre de 2023 y del primer bimestre de 2024 se proyectó la tasa de pobreza. El nowcast estima una tasa de pobreza de 46,3% para el semestre septiembre-febrero», indicaron.

«La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 38,3% para septiembre de 2023, 46,3% para el cuarto trimestre de 2023 y 50,2% para el bimestre enero-febrero de 2024. Esta proyección sugiere que alrededor del 46% de las personas viven en hogares urbanos pobres», mencionaron desde UTDT.

La Universidad Católica Argentina (UCA) a través del Observatorio de la Deuda Social estimó que la pobreza en la Argentina habría llegado en enero al 57,4% de la población argentina. Ese 57,4% es el nivel más alto de la serie, desde el 2002, cuando había alcanzado el 54% y proyectado a todo el país equivale a unas 27 millones de personas pobres y a 7 millones de ellas en situación de indigencia.

El impacto de las medidas iniciales del gobierno de Javier Milei en la población más vulnerable forma parte de los planteos que viene haciendo, de manera insistente, el Fondo Monetario como un asterisco al apoyo general que el organismo le da al plan económico. La postura del FMI es que el ajuste fiscal debe ganar viabilidad con mayor apoyo político y sin que recaiga «desproporcionadamente» en el gasto social.

El gobierno de Javier Milei llegó en diciembre pasado con el mandato de impulsar un fuerte ajuste -vía «motosierra» y «licuadora»- y sincerar los precios.

La devaluación de diciembre, sumada a la eliminación de programas oficiales, implicaron una fuerte caída de la remuneración promedio del sector privado (29%). Fue la peor en 29 años.

Una encuesta de SEL Consultores de fines de febrero pasado, indicó que las empresas privadas prevén aumentos de salarios para este año entre 195% y 197% para personal fuera y dentro de convenio respectivamente. Se trata de aumentos por debajo de la previsión de inflación que las consultoras y el Banco Central (BCRA) tienen para este año (llega a entre 206,3 y 212,7%).

Son varios los que estiman que la pobreza ya se habría profundizado aún más en la Argentina. De hecho, la UCA estimó que el nivel de pobreza, pasó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023, al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero, según su informe de Estimación de los efectos del Impacto Inflacionario posdevaluación. Escenario a diciembre 2023 y enero 2024.

Todo indica que cuando el INDEC vuelva a informar la pobreza, con el dato a mediados de este año, el índice habrá aumentado otra vez.

El Gobierno nacional llevó a cabo el decomiso de un buque argentino que estaba haciendo pesca ilegal en una zona de protección de juveniles de merluza negra.

En el procedimiento, que se puso en marcha a través de la Subsecretaría de Pesca, se decomisaron 139 toneladas de merluza negra y se aplicó a los infractores una multa por más de $ 56 millones.

Según informaron las autoridades, la mercadería decomisada decomisada tiene un valor superior a los $2.500 millones.

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Agricultura detalló que el operativo se realizó luego de que empresas privadas denunciaran verbalmente ante la autoridad de aplicación que el Barco Tai An (propiedad de la empresa Prodesur S.A.) se encontraba pescando de forma ilegal en zona de protección de juveniles de merluza negra.

En ese procedimiento, se conoció que la empresa no contaba con la cuota autorizada para la pesca de este ejemplar y superaba ampliamente las cinco toneladas autorizadas de manera “incidental”, en relación al máximo permitido que puede entremezclarse en el cardumen que se pesca.

En este sentido, el artículo 21 (inciso H) de la Ley de Pesca 24.922 prohíbe en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina el ejercicio de actividades pesqueras sin permiso, y sin asignación de cuota correspondiente, así como en contravención a la normativa legal vigente.

De esta manera, el artículo 55 de la ley facultó a determinar el corrimiento del buque y se indicó que debían abandonar la zona de protección de juveniles de merluza negra. Con el buque en el puerto de Ushuaia, desde la Subsecretaría de Pesca impusieron el decomiso de la mercadería.

De las 139 toneladas de merluza negra decomisadas -y amparado en el artículo 53 de la Ley 24.922-, la autoridad de pesca ordenó sustituir por un importe en dinero equivalente al valor de mercado al momento de arribo a puerto del buque en cuestión, unos $.2500 millones. Ese dinero será ingresado al Fondo Nacional Pesquero (Fonape).

“Para tomar dimensión del decomiso, este monto representa prácticamente el total recaudado entre derechos únicos de extracción y sanciones del Fonape durante todo el año 2023″, ampliaron desde Agricultura.

La sanción aplicada a la empresa incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $113,4 millones, que, al haberse allanado según la normativa se reduce en un 50%, y alcanzó los $56,7 millones

Febrero de 2024 marcó un hito para la Argentina en la exportación de carne vacuna, al alcanzar 82.548 toneladas equivalentes de res con hueso, lo que superó un récord de hace 57 años. Este logro, según la Secretaría de Agricultura de la Nación, es un reflejo directo de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, quien eliminó varias trabas a la exportación que existían bajo la administración de Alberto Fernández, incluyendo la veda a la venta al exterior de siete cortes populares.

Las exportaciones durante los primeros dos meses de 2024 generaron ingresos por US$486,7 millones, evidenciando un crecimiento del 14,7% en comparación al mismo período del año anterior. Este crecimiento es atribuido a la remoción de restricciones a la exportación, lo que ha permitido una mayor libertad en el comercio internacional de carne argentina.

Fernando Vilella, al frente de la Secretaría, destacó este periodo como un bimestre récord, con ventas que alcanzaron las 160.000 toneladas en enero y febrero de 2024. La política de apertura y liberalización de las exportaciones ha sido clave en este éxito, agregando valor a las cadenas pecuarias y posicionando nuevamente a Argentina como un actor relevante en el mercado global de carne.

El principal comprador de carne argentina ha sido China, adquiriendo el 79,5% del total exportado en los primeros dos meses de 2024. Este volumen de exportaciones refleja un crecimiento del 24,5% en volumen y 14,7% en valor, comparado con el mismo período de 2023.

Expertos como Víctor Tonelli, consultor ganadero, vinculan este crecimiento a la eliminación de trabas para exportar, que permitió la venta de cortes que antes estaban restringidos, contribuyendo significativamente al volumen total exportado.

Sin embargo, Tonelli también señala una «contracara» en este éxito: una caída en las ventas en el mercado interno debido a la pérdida del poder adquisitivo, con un consumo que bajó de 52 kilos a 44-45 kilos por habitante por año. Este cambio no se debe a que la exportación haya restado importancia al mercado interno, sino más bien a una reducción en la demanda local.

Este escenario subraya la complejidad de equilibrar las necesidades del mercado interno con las oportunidades del comercio internacional, en un contexto donde las políticas gubernamentales juegan un papel crucial en el desarrollo económico y la inserción global del sector agropecuario argentino.

Los diputados nacionales Luis Picat (UCR – Córdoba) y Martín Ardohain (PRO – La Pampa) presentaron este martes un proyecto de resolución ante la Cámara Baja para que se declare la emergencia agrícola a nivel nacional, a raíz de la expansión de la plaga Dalbulus maidis, conocida como “chicharrita del maíz”.

Cabe recordar que es el insecto vector de la bacteria Spiroplasma kunkeli, causante de la enfermedad “achaparramiento del maíz”, que puede hacer perder hasta el 70% del rinde en un lote del cereal.

Las alertas han venido creciendo a lo largo del año, luego de que se detectara que la población de esta plaga se trasladó de su tradicional zona de influencia, en el norte del país, hacia la zona núcleo productiva.

El resultado final es que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en 2,5 millones de toneladas su pronóstico de cosecha de maíz, en gran medida debido al impacto de la chicharrita.

En este sentido, el proyecto de Picat y Ardohain menciona la necesidad de declarar la alerta por el “crecimiento vertiginoso, alcance y daño que está produciendo” esta plaga, que está afectando a Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

La propuesta normativa además exhorta a los gobiernos nacional y provinciales afectados “a trabajar de manera coordinada para aminorar el impacto y el avance de la plaga, para la pronta recuperación de los productores de las zonas afectadas”.

También solicita que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con los equipos técnicos de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), establezcan protocolos de manejo integral y obligatorio para los productores, atendiendo las diferencias zonales.

A la hora de los fundamentos, los diputados repasan también que, según un informe del Inta Marcos Juárez, la población de chicharritas del maíz es la más grande detectada en la zona núcleo en al menos los últimos 10 años.

Además, mencionan el reporte que elaboró la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y en el que se señala que las zonas más afectadas son el centro de Santa Fe, el nordeste de Córdoba y el oeste de Entre Ríos, observándose picos de severidad de la enfermedad y los principales recortes en la proyección de producción.

“De hecho, en dichas regiones hay lotes que directamente no se van a poder cosechar, totalmente perdidos”, subrayan.

Para Picat y Ardohain, esta problemática “no solo pone de relieve los obstáculos que deben enfrentar a diario los productores, sino y fundamentalmente pone el foco en la prevención y el monitoreo de esta plaga como herramienta primordial para no llegar a esta situación desastrosa, que los tomo por sorpresa y no hubo forma de pararlo en las regiones más afectadas, dado que no existen estrategias con efecto curativo sobre el daño causado por esta enfermedad”.

Por tal motivo, es que le solictan al Poder Ejecutivo Nacional que “arbitre las medidas necesarias para mitigar el avance y reproducción de esta plaga silenciosa, asesorando y acompañando a los productores agrícolas”.

Un grupo de especialistas del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Bariloche (IFAB, CONICET- INTA), participa de un Proyecto Especial de Innovación (PEIS) focalizado en el desarrollo bioeconómico de un alimento alternativo para rumiantes, puntualmente corderos, durante su fase de engorde. El proyecto consiste en suplantar la harina de soja por una ración alimentaria a base de insectos Hermetia illucens, conocidos como «Mosca Soldado Negro», cuya larva tiene un alto contenido proteico y puede transformar residuos orgánicos en proteínas de alta calidad

El proyecto, en el que están involucradas la Cooperativa Agrícola Ganadera Calibuí, la Cooperativa de Trabajo «Arreando Sueños» y las Agencias de Extensión Rural del INTA de la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, busca potenciar el acceso de ganaderos de Río Negro y Neuquén a nuevos desarrollos tecnológicos mediante la innovación alimentaria. A su vez, apunta al mejoramiento de la cadena cárnica y a la generación de un nuevo producto para la venta y comercialización.

«Buscamos un insecto que podría utilizarse en forma masiva y nos vinculamos con PROCENS Tecnología Natural (SAS), una empresa que produce harina de insectos en el país», explica la bióloga e investigadora del CONICET Valeria Fernández Ahrex. La científica lidera el grupo ESTEPA, que estudia la ecosociología en territorios de la Patagonia Argentina y tiene como objetivo atender las demandas de los productores ganaderos y sus problemáticas en relación con el perjuicio o la pérdida económica relacionada con la fauna local. «Somos el primer grupo que trabaja en este tema con rumiantes menores en el país. Los otros están en Australia y Reino Unido, muchos trabajan in vitro o in vivo; es algo que empezó en 2012. Hay investigaciones en animales monogástricos como peces, aves y cerdos, en animales domésticos y rumiantes aún no había. Puede ser un boom», indica la investigadora.

Sebastián Villagra, doctor en Ciencias Agrícolas en el IFAB, también compone este proyecto con el grupo de Sistema de Alimentación, Producción y Bienestar Animal (SAPBA), que hace trabajos de nutrición animal. «Los ensayos que hacemos tienen diferentes objetivos. El principal es introducir alimentos de la mejor calidad en los rumiantes para la producción con el menor costo posible, para que los productores puedan mejorar su sistema de producción de manera eficiente y sustentable. Los alimentos tradicionales, como la soja y el maíz, son más caros y tienen una huella ecológica muy alta no sólo por cómo se producen sino también por su transporte», describe Villagra sobre los motivos de trabajar en alimentos alternativos.

La bióloga e investigadora del CONICET María Mercedes Odeón, por su parte, destaca la importancia del acceso a la suplementación estratégica y explica que en esta primera etapa del proyecto se evaluará el consumo y ganancia diaria de peso, la condición corporal, el desempeño productivo, el bienestar animal y la calidad de la carne, estableciendo comparativas con el estándar de harina de soja. «El bienestar animal es fundamental para el engorde. En lo experimental se garantiza que los animales estén en buenas condiciones. Desde su alojamiento hasta la evaluación de indicadores de estrés individual, análisis de cortisol, glucosa y proteínas para chequear el estado general del animal y también, se tiene en cuenta el período de acostumbramiento para que estabilicen su llegada desde el campo». Odeón subraya, además, que todos los ensayos están avalados por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación de la Regional Patagonia Norte (CICUAE). El equipo también está conformado por la especialista en producción animal Laura Villar y la médica veterinaria Karina Cancino del IFAB y trabaja en articulación con el laboratorio de forrajes, alimentos y nutrición animal del INTA a cargo de la bióloga Verónica Caballero.

En línea con la producción sustentable, para finalizar, Villagra destaca que los alimentos producidos con insectos contribuyen a la economía circular, ya que los desechos pueden ser reutilizables para su producción, potenciando la generación de harina como elemento clave. También subraya que el proyecto representa una solución sostenible y ecológica a una problemática social. «Hacemos esta primera experiencia con pruebas en distintos tipos de animales y de alimentos. SENASA está trabajando en su regulación ya que todavía el uso de insectos para consumo animal no está regulado en Argentina», advierte el científico.

Cabe destacar que en 2023 este proyecto fue premiado por el INTA como idea innovadora para el agro, por su contribución al avance de tecnologías vinculadas al ámbito agroalimentario que generan oportunidades de negocio a nivel regional, nacional e internacional.

Por Mariela Méndez – CCT Patagonia Norte

El Servicio de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ha declarado alertas fitosanitarias por la presencia de la mosca de los frutos en dos zonas de Entre Ríos y una de Misiones, vigentes hasta julio de 2025. Esta situación surge paralelamente a la creciente preocupación por los daños causados por la Chicharrita del Maíz, otra plaga que afecta severamente a los cultivos maiceros en el país.

La mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), una de las principales amenazas para la producción y comercialización de cítricos en la región del NEA, ha motivado la emisión de esta alerta con el objetivo de mitigar su impacto en las producciones frutícolas y preservar la condición sanitaria de las regiones protegidas del país, incluidas Mendoza y Patagonia.

Juan Pedro Bouvet, del INTA Concordia, señaló la importancia de estar atentos a los niveles de mosca/trampa/día (MTD) que el Senasa reporta semanalmente, así como adoptar las metodologías de control necesarias. La recomendación incluye pulverizaciones con productos autorizados, trampeo masivo, estaciones cebo, y el control cultural, entre otras prácticas.

El Senasa, a través de su Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM), enfatiza en la importancia de la prevención y el control de esta plaga, tanto en productores frutihortícolas como en viajeros por el país, para evitar su dispersión. Las medidas de control integran la TIE (técnica del insecto estéril), acciones de control químico y cultural, y trampeo masivo.

Las recomendaciones del Senasa también incluyen no trasladar frutas desde cualquier punto del país hacia regiones protegidas como la Patagonia, San Juan y Mendoza, e informarse sobre los requisitos específicos para el traslado de productos alimenticios dentro del país. Este esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado busca promover la competitividad de productos frutihortícolas de mayor calidad y sin restricciones fitosanitarias.

Para más información, comunicarse al correo electrónico: responde@senasa.gob.ar o enviar un mensaje al Whatsapp del Senasa, al 541135859810.

(SLT-FAUBA) La depuración de aguas cloacales posee innegables beneficios sociales y sanitarios, pero también una contracara: la enorme cantidad de biosólidos que quedan del proceso. Predicen que aumentará un 3100% en los próximos 25 años, por lo que esta problemática requiere atención. ¿Se los puede aprovechar? Un estudio académico halló que usados como fertilizante emiten menos gases de efecto invernadero que los de síntesis química. Ya se aplican en producciones forestales de nuestro país, y proponen su aprobación oficial para la agricultura.

«Cuando ?tiramos la cadena’, abrimos la canilla o nos bañamos, el agua que se va por el caño lleva materia orgánica, microorganismos y contaminantes. Como no podemos liberarla al ambiente ni devolverla al sistema, la colectamos y depuramos en plantas de tratamiento. La fracción orgánica separada del agua tratada constituye los barros cloacales, que después de ser higienizados y estabilizados originan los biosólidos», explicó Hernán Kucher, docente de la cátedra de Química de Inorgánica y Analítica de la Facultad de Agronomía de la UBA.

«Hay que tener en cuenta que los biosólidos tienen contaminantes; liberarlos sin un control al ambiente podría tener impactos negativos. El trabajo que publicamos en fertilizar.org muestra que en el AMBA se generan más de 50 toneladas de barros cloacales por día, y debido a la ampliación del sistema de saneamiento, se estima que en el 2050 llegaremos a 1550 t/día; o sea, un 3100% más. Debemos hallar una forma de usarlos sin afectar el medio», aclaró Hernán.

Los árboles se nutren

Kucher afirmó que hay alternativas para aprovechar esos enormes volúmenes. «Estamos realizando un ensayo para convertir biosólidos en abonos o enmiendas para el suelo. La idea es evaluar su desempeño como fertilizantes y su impacto ambiental en plantaciones de sauces. En particular, su emisión de gases de efecto invernadero respecto de otros productos».

En primer lugar, el trabajo de Kucher consistió en estabilizarlos con diferentes métodos. «Les aplicamos dos procesos distintos de digestión: uno, anaeróbico -es decir, sin oxígeno-, y otro, aeróbico. Este último consiste en compostar los biosólidos antes de usarlos como abono. Esto permitirá, luego, comparar qué alternativa afecta menos al ambiente», puntualizó.

Menos gases, menos residuos

Kucher comentó que «cuando usamos el biosólido digerido anaeróbicamente en las plantaciones de sauces, registramos emisiones mayores que en parcelas sin aplicación. Sin embargo, estimamos que estas emisiones serían menores a las generadas por dosis equivalentes de urea, un fertilizante muy difundido». En particular, el docente analizó el óxido nitroso, un gas 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Estos datos fueron publicados en las actas del XXVIII Congreso de Suelos de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo.

«Por otra parte, la aplicación de biosólidos compostados no aumentó la emisión de óxido nitroso desde el suelo con respecto al tratamiento sin enmienda», sostuvo Hernán.

Y agregó: «Para sacar conclusiones globales sobre qué alternativa sería más conveniente, aún falta determinar la magnitud de las emisiones que se producen durante el compostaje». Estos datos preliminares fueron publicados en las X Jornadas de Jóvenes Investigadores (FVET-UBA) .

Valorización y saneamiento

«Valorizar los biosólidos reduciría los costos de la disposición. Se ahorraría casi el 50% del costo operativo de una planta depuradora, lo que ayudaría a expandir el sistema de saneamiento. Esto es clave en términos sociales, ya que hoy, solo 66% de la población accede al sistema, y apenas el 2,5% en las comunidades vulnerables», subrayó.

Y añadió: «Otros impactos positivos de la valorización de biosólidos involucran, por ejemplo, no enterrar residuos y disminuir el uso de fertilizantes. A su vez, con estas enmiendas, los suelos se beneficiarían al mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas, o al bajar el riesgo de que los contaminantes lleguen a las napas freáticas».

¿El futuro es biosólido?

Por último, el docente se refirió a los diferentes usos de estos residuos. «En otros países ya se emplean en producciones agrícolas destinadas a la alimentación humana. Tomando las precauciones necesarias para minimizar riesgos sanitarios y ambientales, sería posible reproducirlo en nuestro país».

Por: Santiago Zagaglia